R.A. Kartini: Jejak Perempuan Pencerah Bangsa

Kartini adalah pelita yang menerangi jalan perempuan Indonesia untuk berpikir, bermimpi, dan berjuan...

11 Feb 2026

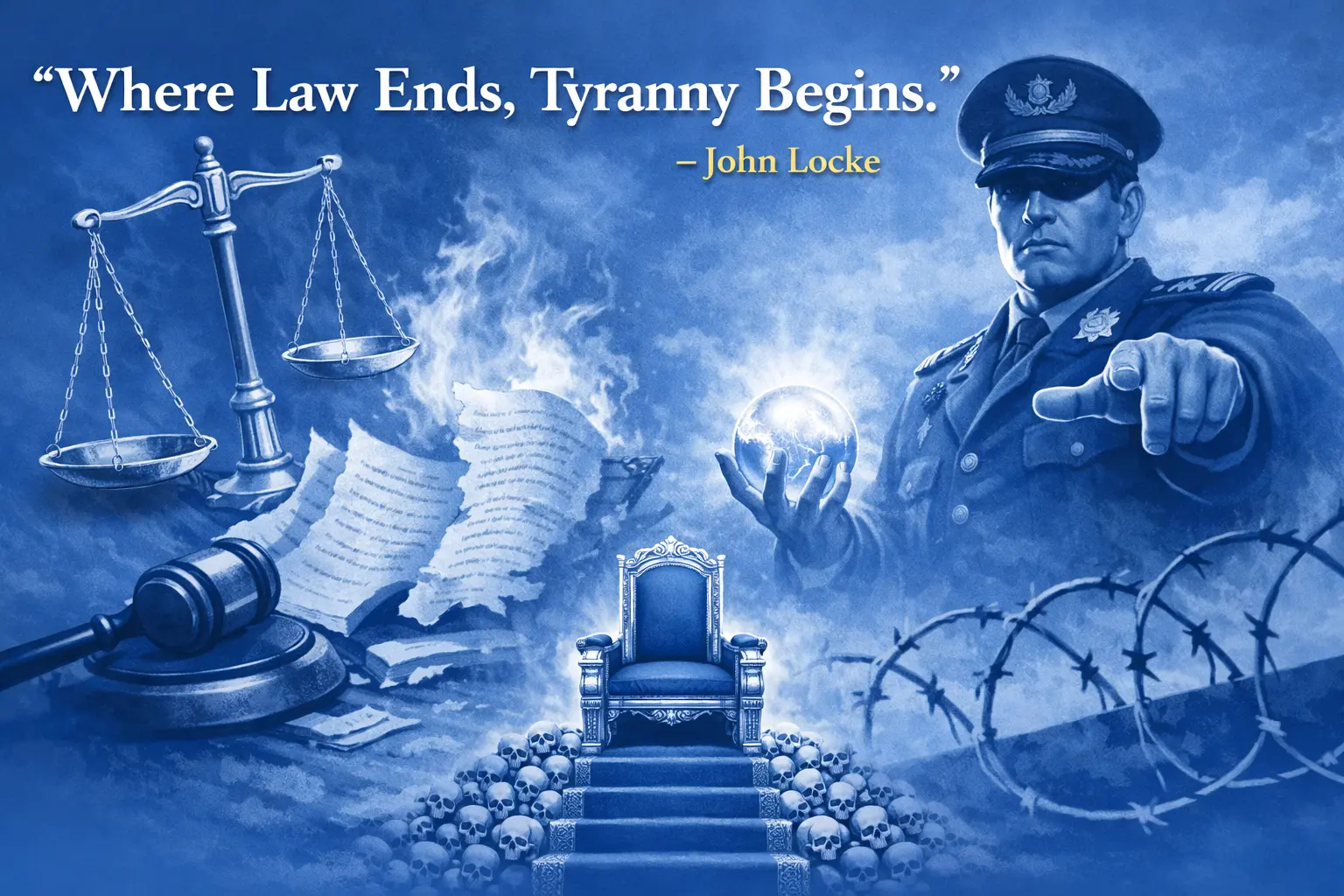

“Where Law Ends, Tyranny Begins.”

— John Locke

Kutipan ini berasal dari Two Treatises of Government karya John Locke. Kalimatnya singkat, tetapi muatannya tegas: hukum adalah garis batas kekuasaan. Selama kekuasaan berjalan di dalam batas itu, ia dapat dipertanggungjawabkan. Namun ketika kekuasaan melampaui hukum—saat keputusan tidak lagi tunduk pada aturan—di situlah, menurut Locke, tirani mulai mengambil bentuknya.

Tirani yang dimaksud Locke bukan semata-mata rezim keras atau figur penguasa yang kejam. Tirani adalah kekuasaan yang menjadi sewenang-wenang karena tidak lagi diikat oleh hukum. Jadi, fokusnya bukan terutama pada “siapa yang berkuasa”, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan: apakah ia dibatasi, atau dibiarkan bergerak tanpa kendali.

Untuk menjelaskan mengapa hukum begitu vital, Locke berangkat dari gagasan state of nature: kondisi manusia yang pada dasarnya bebas, tetapi rawan konflik dan ketidakpastian. Karena risiko itulah manusia membentuk pemerintahan melalui kesepakatan, dengan satu syarat utama:

kekuasaan harus dibatasi oleh hukum.

Jika kekuasaan keluar dari koridor itu, ia kehilangan dasar legitimasi moralnya. Maka, hukum dalam pandangan Locke bukan sekadar kumpulan aturan teknis, melainkan penanda kesepakatan kolektif agar tidak ada satu pihak pun yang memegang kuasa mutlak atas yang lain.

Dari titik ini, gagasan Locke berkelindan langsung dengan teori negara hukum (rechtsstaat) dan konstitusionalisme. Keduanya bertumpu pada satu asumsi: demokrasi tidak otomatis mencegah penyalahgunaan kekuasaan; demokrasi justru membutuhkan pagar agar tidak berubah menjadi kekuasaan yang liar. Tiga prinsip berikut dapat ditarik secara jelas.

Dengan tiga prinsip itu, Locke seakan mengingatkan: demokrasi yang sehat tidak cukup berhenti pada pemilu dan perwakilan. Demokrasi yang sehat mensyaratkan hukum yang berfungsi, adil, dan tidak bisa “dibeli”, sehingga demokrasi tidak tergelincir menjadi tirani—baik tirani mayoritas maupun otoritarianisme yang menyamar dalam legitimasi elektoral.

Dalam konteks Indonesia, semangat Locke pada dasarnya tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Namun, pengakuan konstitusional ini selalu diuji pada tingkat praktik. Tantangan negara hukum bukan terletak pada rumusannya, melainkan pada daya kerjanya.

Dalam kenyataan, kita kerap berhadapan dengan situasi di mana kekuasaan eksekutif dominan dalam pembuatan kebijakan, sehingga hukum tampak “menyesuaikan” diri dengan kepentingan politik, bukan membatasinya. Pada saat yang sama, independensi penegak hukum tidak selalu kokoh, memunculkan kesan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di atas semuanya, krisis kepercayaan publik menguat ketika kasus besar mandek, prosesnya lambat, atau penanganannya terbaca penuh intervensi.

Karena itu, kutipan Locke bukan sekadar kalimat indah untuk dipajang. Ia adalah peringatan: ketika hukum berhenti bekerja, tirani tidak selalu datang dalam bentuk monarki atau diktator. Ia bisa hadir sebagai kekuasaan yang makin kebal dari koreksi, makin sulit dikritik, dan makin bebas mengatur tanpa batas yang jelas.

Yuk kritis: apakah hukum di negeri ini masih benar-benar menjadi rem kekuasaan?

Atau justru perlahan berubah menjadi roda penggeraknya?